Hipocresía.

Una palabra que usamos como un insulto, como una acusación, como un juicio moral: "¡Eres un hipócrita!".

Pero si somos sinceros, y si nos atrevemos a mirar de cerca, la hipocresía no es una excepción, no es algo que pasa de allá para cuando, es lo normal.

Todo el mundo, en algún momento, es hipócrita.

Tú, yo, todos.

Y tal vez eso no sea tan malo como pensamos. Tal vez sea un reflejo de lo complicado que es ser humano.

Ser hipócrita no es necesariamente tener malas intenciones. A menudo, es el resultado de vivir en contradicción.

Queremos ser coherentes, pero el mundo es caótico.

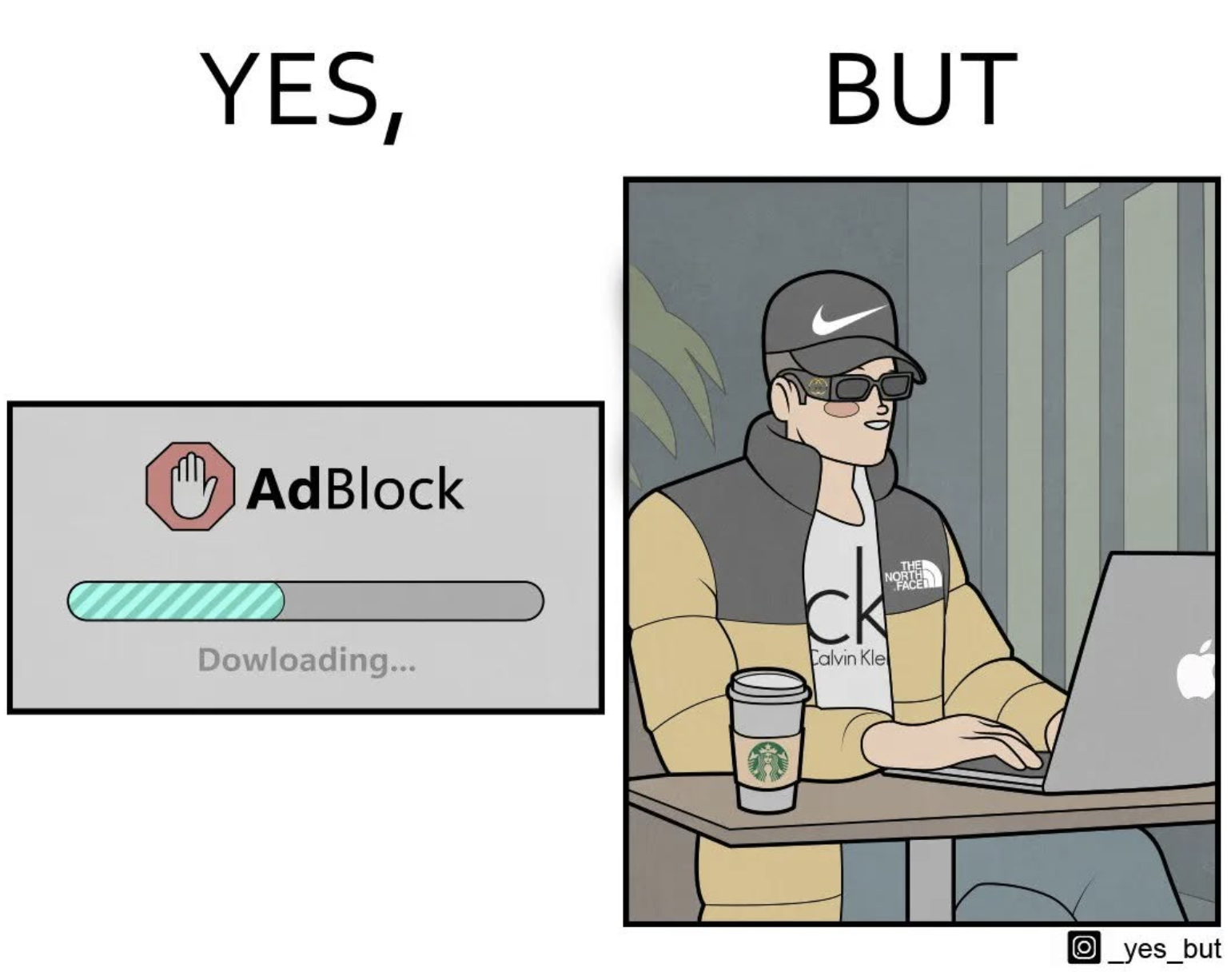

Decimos que valoramos la salud, pero comemos comida rápida.

Hablamos de proteger el medio ambiente, pero seguimos consumiendo plástico.

Exigimos honestidad, pero ocultamos nuestras propias verdades.

La hipocresía no es un defecto exclusivo de unos pocos; es un síntoma de nuestras aspiraciones enfrentándose a nuestras limitaciones.

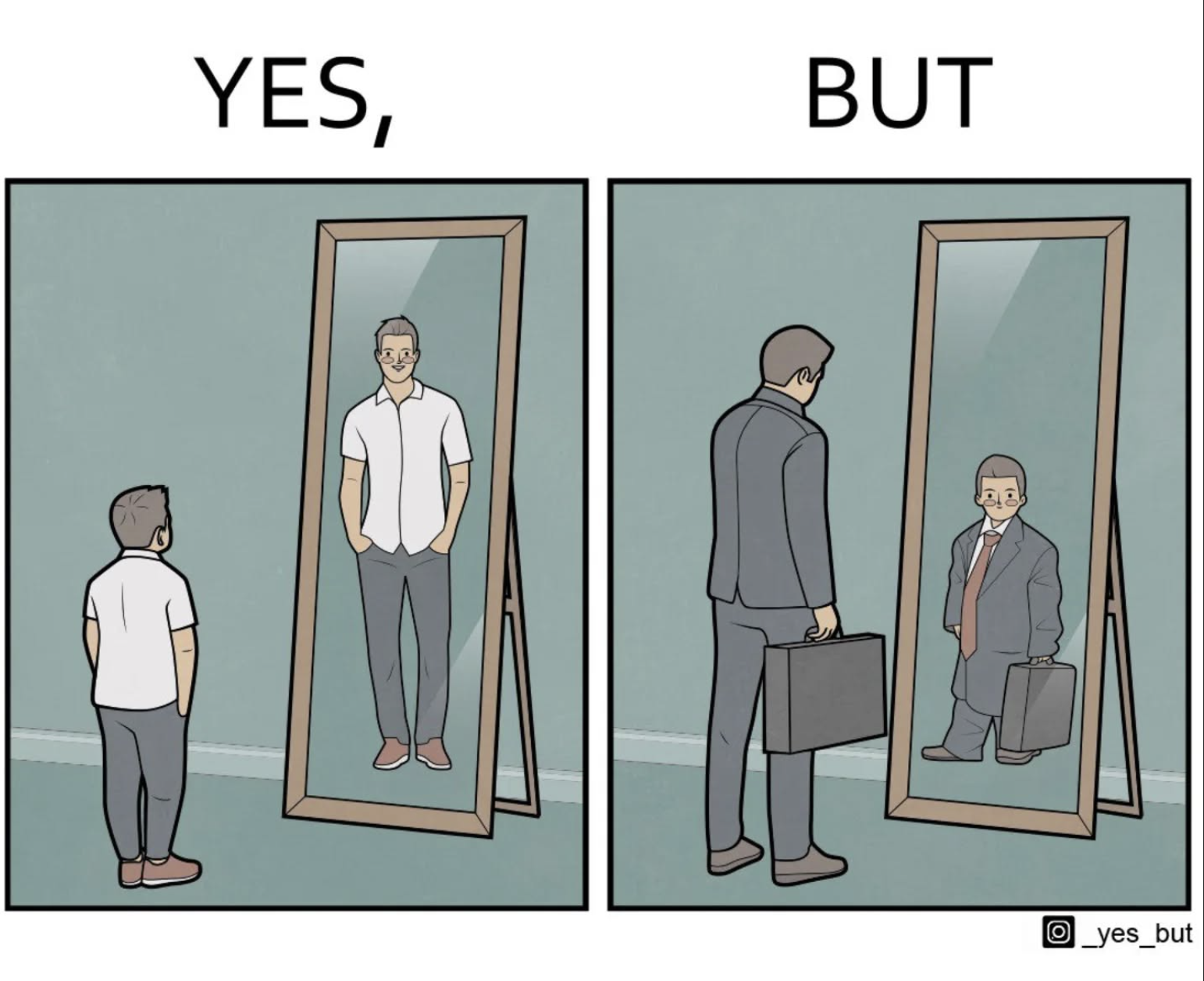

Lo que ocurre es que es más fácil verla en los demás que en nosotros mismos.

Criticamos al político por no cumplir sus promesas, al amigo por no seguir sus propios consejos, al famoso por predicar algo que no practica.

Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarnos si nosotros estamos haciendo lo mismo? Tal vez la hipocresía que tanto despreciamos en otros sea un espejo de la que llevamos dentro.

Y esto es lo interesante: la hipocresía también puede ser una señal de lucha interna, de un intento por ser mejores.

Cuando alguien predica algo que no cumple, tal vez no sea porque quiera engañar, sino porque sabe que debería hacerlo mejor.

Tal vez la hipocresía no sea tanto un acto de falsedad, sino un reconocimiento implícito de nuestros ideales, de lo que queremos llegar a ser, aunque todavía no lo logremos.

Aunque eso sí, para mí hay un límite: la hipocresía se vuelve dañina cuando dejamos de reconocerla, cuando la justificamos sin reflexionar.